”

Premiada na nova secção Encounters do Festival de Berlim, esta é uma obra que pertence às famílias e seus mistérios. Em particular, a família da realizadora e a figura de Beatriz, sua avó, que se casou com Henrique, oficial da marinha, aos 21 anos. Com o marido no mar, Beatriz tratou de seis filhos, entre os quais Jacinto, o pai da cineasta. Ser mãe, imaginar, viver sem liberdade, tudo é metamorfose criativa e emocional nesta primeira longa de Vasconcelos.

—

Com uma pungente primeira obra, Catarina Vasconcelos traz-nos o retrato de uma família, a sua, narrada pelos seus habitantes e reinventada por ela. Através de cartas, quadros, flores, cortinas, estatuetas, puzzles e barcos vai-se construindo um universo perfeito, com vida e com morte, mas sobretudo com o coração. E o coração de Catarina é resistente e forte, é doce e cheio de carácter, tem ambição e engenho. Permite que cada quadro construído (o filme avança por sequências narrativas) possa ter a sua independência e seja construído através do carácter das personagens trabalhadas. Um jogo performativo com essa característica lúdica que é o apaziguamento após a brincadeira. A inteligência demonstrada quando a realizadora se esconde atrás dos espelhos na floresta ou quando sobe às montanhas, levando a adversidade ao limite quando tenta levantar uma árvore, são formas de afirmação de um cinema autoral e pessoal feito em nome de um encantamento e na base da tradição oral. Voa Catarina voa porque ainda vivem nos teus pensamentos “todas as coisas excepcionais que constrói o universo daqueles que não temem a gravidade”. (Miguel Valverde)

“

Cláudia Ribeiro passou sete meses – desde o tempo das plantações às colheitas – acompanhando o trabalho no campo das irmãs Ana e Glória, no lugar de Passinhos de Cima, entre Douro e Tâmega. Um lugar isolado, que o padeiro, o peixeiro, o merceeiro e os filhos de ambas visitam uma vez por semana. Um filme sobre o retrato de uma forma de vida, a agricultura de subsistência, mas também sobre o humor e ironias da representação e da hospitalidade.

—

Claudia Ribeiro imprime um olhar quotidiano sobre o árduo ofício agrícola de Ana Rocha e Maria Rocha. As duas irmãs vivem numa povoação de 30 habitantes em Passinhos de Cima, entre os rios Tâmega e Douro onde trabalham de alvor a poente, entre chuvas e sol. Entre Leiras contempla a relação destas duas irmãs com o céu e a terra, mas também entre si, no trabalho síncrono dos ancinhos e sacholas e conversas pitorescas sobre a vida no campo. Da secagem do milho à vindima, das visitas de amigos e família aos piqueniques à sombra, acompanhamos o olhar de uma câmara que interage com as duas mulheres e que amadurece a relação das personagens com a realizadora. Cresce uma sensação circular, de duas vidas simples mas duras, que acompanham as estações como substância vital à sua existência. (Inês Lima Torres)

Os vizinhos pregam-nos partidas, fazem-nos surpresas. Cesina Bermudes, médica obstetrícia reformada, bateu uma vez à porta da casa de Mire oferecendo ajuda. A realizadora agradeceu e, com a sua memória e criatividade, devolveu o gentil gesto.

—

Num acto de honesta generosidade, uma mulher de 80 anos oferece móveis a uma jovem vizinha que vivia na Avenida Santos Dumont. Numa manhã, talvez de primavera, ao ler um artigo sobre uma mulher médica que vivia nessa mesma avenida, essa generosa mulher finalmente ganhou um nome: Cesina Bermudes. Médica, obstetra, investigadora e feminista, “Parto Sem Dor” é o retrato de alguém que tão sorrateiramente passou pelas nossas vidas mas que deixou um legado que tentamos decifrar. (Rui Mendes)

Em 2013, Soares venceu o prémio Novíssimos do IndieLisboa com a curta de animação Outro Homem Qualquer. Agora regressa para dar imagem e som a um movimento preciso de suspensão: um homem triste no seu quarto num momento de indecisão.

—

Imóveis e sozinhos, um homem, outro homem, numa cama, à janela, deixam-se estar presos no ar das coisas e no corpo. Moscas e flores, chaves, uma atmosfera em movimento num espaço que respira, quieto e quebrado, e vê o tamanho do gesto. A suspensão está em linha… Lá fora, a cidade repete gestos, acelera a mecânica; cair, partir, levantar… isolar as coisas, abrir o olhar, calibrar o tempo. Um filme que sabe esperar. (Carlota Gonçalves)

Adaptando uma obra do escritor Mário de Carvalho, Júlio Alves (Sacavém, IndieLisboa 2019) ensaia uma comédia agridoce sobre as relações conjugais, as separações e a comunicação. Arnaldo (Pedro Lacerda) e Bárbara (Ana Moreira) pretendem terminar a sua relação. Não sabemos o motivo, apenas que ambos partilham a “paternidade” de uma tartaruga. Quem ficará com a tartaruga? Para onde quererá ela ir? Num jogo do empurra, o animal segue o seu caminho.

—

À beira da ruptura surge a dúvida, sempre. A primeira longa metragem de ficção de Júlio Alves é uma adaptação de uma obra de Mário de Carvalho, autor que Alves já revisitou em algumas das suas curtas metragens. Agora o universo é o das relação humanas;- no caso, um casal está a separar-se e passa pelo processo sempre doloroso de se saber quem fica com o quê, o que é de quem quando se ofereceu, quem sai e quem fica, quem dá o braço a torcer. As coisas aparentemente não estão assim tão mal mas quem ficará com a tartaruga? A estrutura do filme está muito bem definida com uma composição elegante de planos (Alves sabe filmar muito bem espaços fechados e concretamente casas), os actores (a dupla Ana Moreira/Pedro Lacerda) estão muito bem dirigidos sempre num registo limite do sofrimento/apatia, e a montagem tem um ritmo correcto que nos permite ter a informação certa em cada momento. E a partir daí é só olhar para o espelho, porque Júlio Alves acerta-nos em cheio. (Miguel Valverde)

Num laboratório modificam-se geneticamente os mosquitos macho para transmitir um gene letal às fêmeas. Um homem, uma mulher e uma mulher transgénero vivem uma relação poliamorosa. Contra a epidemia reacionária, a autonomia de intimidade e da reprodução.

—

Em tempos de epidemia cuja propagação se dá através de mosquitos, há laboratórios a modificar geneticamente estes insectos para esterilizar a sua propagação. Ao fundo surgem relatos de cidades ocupadas por militares que numa demonstração de força abrem guerra ao inimigo. Enquanto isso o amor persiste e reproduz-se em lógicas que parecem contrariar o pensamento binário aplicado à natureza. Num cenário de quase ficção científica, atravessamos um universo irreal onde a música funciona se junta às personagens na construção do drama. (Margarida Moz)

Após a estreia de Onde o Verão Vai: episódios da juventude (Festival de Berlim, 2018) David Pinheiro Vicente continua a dar-nos um cinema sensorial, do toque e do olhar. Produzido por Gabriel Abrantes, esta é a Páscoa do crescimento, do desejo e da carne.

—

Diogo vive entre crianças angelicais e adultos falhados. O desejo fá-lo crescer, apesar das delícias da infância lhe cantarem, ainda, inocentes loas. Também David (Pinheiro Vicente) filma entre a delicadeza e a sujeira, ou seja, entre um onirismo sensorial e o cheiro do sangue. Tudo se mistura, elíptica e metaforicamente, num bordado encardido por fragmentos daquilo que talvez sejam sonhos, memórias ou visões (à imagem da teia de apetites que liga as personagens adultas). No centro, de tudo, uma tensão de morte e de culpa (que acabam por se complementar em ritual sacrificial). (Ricardo Vieira Lisboa)

Sete anos depois de Até Ver a Luz, Basil da Cunha regressa à Reboleira para contar esta história de regressos, de fins, um retrato de uma juventude e de um espaço social. Spira, 18 anos, está de volta ao bairro após anos num centro de detenção juvenil. Os amigos continuam lá, assim como as festas ou os esquemas para ganhar a vida. As retroescavadoras destroem as casas do bairro, Iara entretanto tornou-se uma mulher e o tráfico é sonho e pesadelo.

—

Quando Spira regressa à Reboleira, oito anos passados da sua detenção, está no que resta da Reboleira de onde partiu, mas não tem a certeza do que resta de quem era há oito anos naquele mesmo local. É nesta dualidade que irá permanentemente testar os outros e ser posto à prova, especialmente por Kikas e a sua auto-proclamada autoridade como líder dos negócios obscuros e supremo defensor do bairro e das pessoas. Se a cidade – e o país – já tratam Spira como um estranho, onde poderá ele encontrar um eco de pertença? A resposta estará talvez nos momentos em que investe nas demonstrações de interesse por Iara. Uma narrativa que vive do desempenho dos actores não-profissionais, que dão volume à elegia que Basil da Cunha parece querer fazer a um espaço e tempo que (não tão) lentamente desaparecem do mapa urbano. Ficção impura que obriga a pensar na realidade dos não-lugares que povoam as cidades, vítimas das políticas que adoecem a sua poesia e os transformam nesta noite escura. (Mafalda Melo)

Na Serra do Açor, a família de Rafael Toral trabalha sobre a terra. Em particular uma tarefa de renovação, após um devastador incêndio. Regada é uma experiência de imersão nos elementos, tudo é vivido através dos sentidos, numa paisagem sonora e visual.

—

Água, fogo, terra, ar, verde, castanho, lesma, cão, noite, luz. O trabalho de Francisco Janes, marcado pelo cinema experimental norte-americano (estudou na CalArts), convoca o aqui-e-agora paisagístico dum Peter Hutton, o pictorialismo diarístico dum Nathaniel Dorsky e as sinfonias naturais dum Paul Clipson. O resultado é uma ode às texturas da natureza (e do digital), num confronto amigável com as abstrações de um olhar (e ouvir) puramente cinemáticos. “Regada” cristaliza o percurso intermédia de Janes no lirismo dos gestos do trabalho e no devir hipnótico dos elementos. (Ricardo Vieira Lisboa)

Rita Macedo (Implausible Things; This Particular Nowhere – IndieLisboa 2014 e 2015) viveu nos anos 90 em Macau com a sua família. Através de um olhar reflexivo, a autora laça a sua memória e a História. Ambos momentos de uma mesma finitude e transformação.

—

Poder-se-ia dizer que o novo filme de Rita Macedo destoa dos seus anteriores títulos. De facto a narração confessional e o recurso a imagens de filmes caseiros remetem para uma intimidade ensaística que não se lhe conhecia. Ainda assim, o cerne do seu trabalho permanece intacto: a fusão de ideias na continuidade cósmica de um discurso que tanto é puramente factual (científico até) como puramente subjectivo (e memorialista). E onde antes se interrogava a ontologia do pensamento, agora questiona-se a escrita da história (e das estórias). (Ricardo Vieira Lisboa)

A pintora Ana Marchand sempre se sentiu um tanto deslocada na sua família. Donde lhe viria o amor pela arte e pela viagem? Em jovem viu um livro de viagens escrito pelo seu tio, Maurizio Piscicelli, e finalmente compreendeu. Catarina Mourão (Pelas Sombras, A Toca do Lobo, O Mar Enrola na Areia) acompanha Ana na sua travessia familiar e espiritual. Quem foi Maurizio? Quem é Ana? O rosto de um, o do outro. A reencarnação são as várias vidas que vivemos.

—

Foi em pequenina que Ana viu, numa estante da sala, um livro escrito pelo seu tio, Maurizio. Era um livro que relatava a sua viagem pelo Congo, com fotografias que faziam sonhar. Logo depois perde-lhe o rasto, assim como à misteriosa presença daquele parente com quem viria a descobrir ter muito em comum. Já adulta, Ana procurará os traços da vida de Maurizio, como quem busca um pedaço de si mesma. Mourão acompanha essa viagem com o seu cinema, ele próprio também uma arte da viagem, muitas vezes física, outras interior e emocional, despoletado por fotografias e pedaços de memorabilia. Ana e Maurizio é um delicado circuito de olhares, uma viagem pelo palimpsesto e pela sobreimpressão entre tempos, gerações e imagens. Catarina observa Ana que, por sua vez, procura ver o que o tio viu na sua passagem por Benares, na Índia. Tudo muda e nada muda, vem-nos o vento do cinema de Rossellini, mas também do cruzamento de outras viagens de Catarina (Pelas Sombras; A Toca do Lobo). (Carlos Natálio)

Um dia João, jovem adolescente, decide não regressar a casa. Porque lá moram uma mãe infeliz e um pai ausente. Com Carlotto Cotta. Produzido por Luís Galvão Telles e Justin Amorim.

—

Crescer não é fácil, é um verdadeiro, (de verdade), grande cliché, ao qual não escapa o ‘moço’ desta história. Descobrir as actividades extra amorosas da progenitora, deixa-o num território de emoções confusas. Resta assimilar o jogo que está lá fora, a cumplicidade com os amigos, a bicicleta, um mergulho nas águas, um café nocturno; eis a fuga de um rapaz que está pronto a crescer. Um quadro narrativo delicado e sensível que segue o moço, observa-o, acompanha-o, e não o perderá de vista. (Carlota Gonçalves)

Uma rapariga compra um tomateiro. Cola-o num vaso grande demais e o tomateiro deprime-se. Acaba por dar apenas um tomatinho, mas é tempo de dizer adeus. Adeus tomatinho, até qualquer dia.

—

A vida simples de um tomateiro que finalmente cumpriu a sua missão. De toda a atenção que lhe foi dedicada nasceu um tomate – um único fruto. Toda a energia foi consumida na gestação daquela vida e chegou altura de a colher e pôr fim a uma esperança de uberdade. (Margarida Moz)

Um grupo grande de pessoas reúne-se à volta de uma mesa para uma refeição. Não se percebe se são uma família ou amigos. A comida é servida sob um ambiente ruidoso, quase circense. Ao longo da refeição descobrimos as várias figuras do grupo, ouvimos as suas conversas e adivinhamos ligações entre elas.

Fazem-se brindes e cantam-se os parabéns. A dada altura já há quem durma, quem leia, quem namore. O ambiente vai-se fragmentando cada vez mais. No final sobra apenas loiça suja e silêncio.

—

Estar à mesa é uma necessidade de muitos. Mas descrever uma vida toda através de uma mesa é bem mais complicado. Fazenda, mais conhecido pelo seu trabalho na ilustração, mostra que é possível fazê-lo de forma vigorosa. Sem diálogos e com uma qualidade cromática minimal, o filme aposta no design sonoro de Philippe Lenzini, criando-se atmosferas para dar atenção às múltiplas histórias provocadas pela animação de Fazenda e que se acumulam à volta desta “Mesa”. (Miguel Valverde)

Ana Maria Gomes regressa à aldeia de Bustarenga no interior de Portugal e começa a ouvir o “mantra” habitual: “já com essa idade e ainda solteira e sem filhos?” Um filme acerca das pressões sociais e dos lugares de uma ainda dominante masculinidade.

—

Ana vive em Paris mas vai todos os anos no verão a uma aldeia chamada Bustarenga no interior de Portugal. Tem 36 anos e é solteira. Segue-se uma reflexão sobre encontrar amor através dos olhos e preceitos das mulheres da aldeia. Ana de vestido amarelo no meio da paisagem verde desta aldeia montanhosa procura o príncipe encantado. (Rui Mendes)

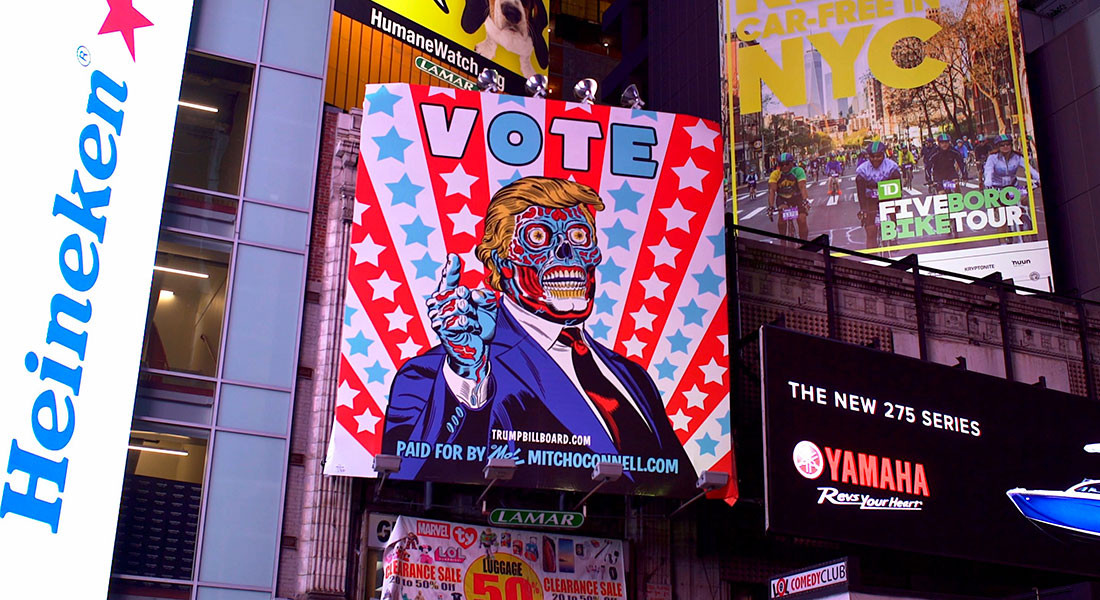

Nova Iorque, 2020. Uma cidade entre as profecias de John Carpenter (They Live; Escape from New York) e as de um Trump redentor. Os arranha-céus apontam para o céu, mas, ao mesmo tempo, enclausuram como muros.

—

E à terceira curta Francisco Valente troca Lisboa por Nova Iorque, a ficção pelo documentário, o amor por… Não, esse não se troca por nada. Mas deixando-o agora em pano de fundo, Valente pisca antes o olho a They Live de John Carpenter, e com renovada solidez e olhar rigoroso filma a cidade que nunca dorme tomada por um vírus. Ou serão dois? Quando anoitece é Moon River que nos embala. Fica a promessa de que tudo vai ficar bem, algures no futuro. Os arranha-céus lá estarão, para o testemunhar. (Ana David)